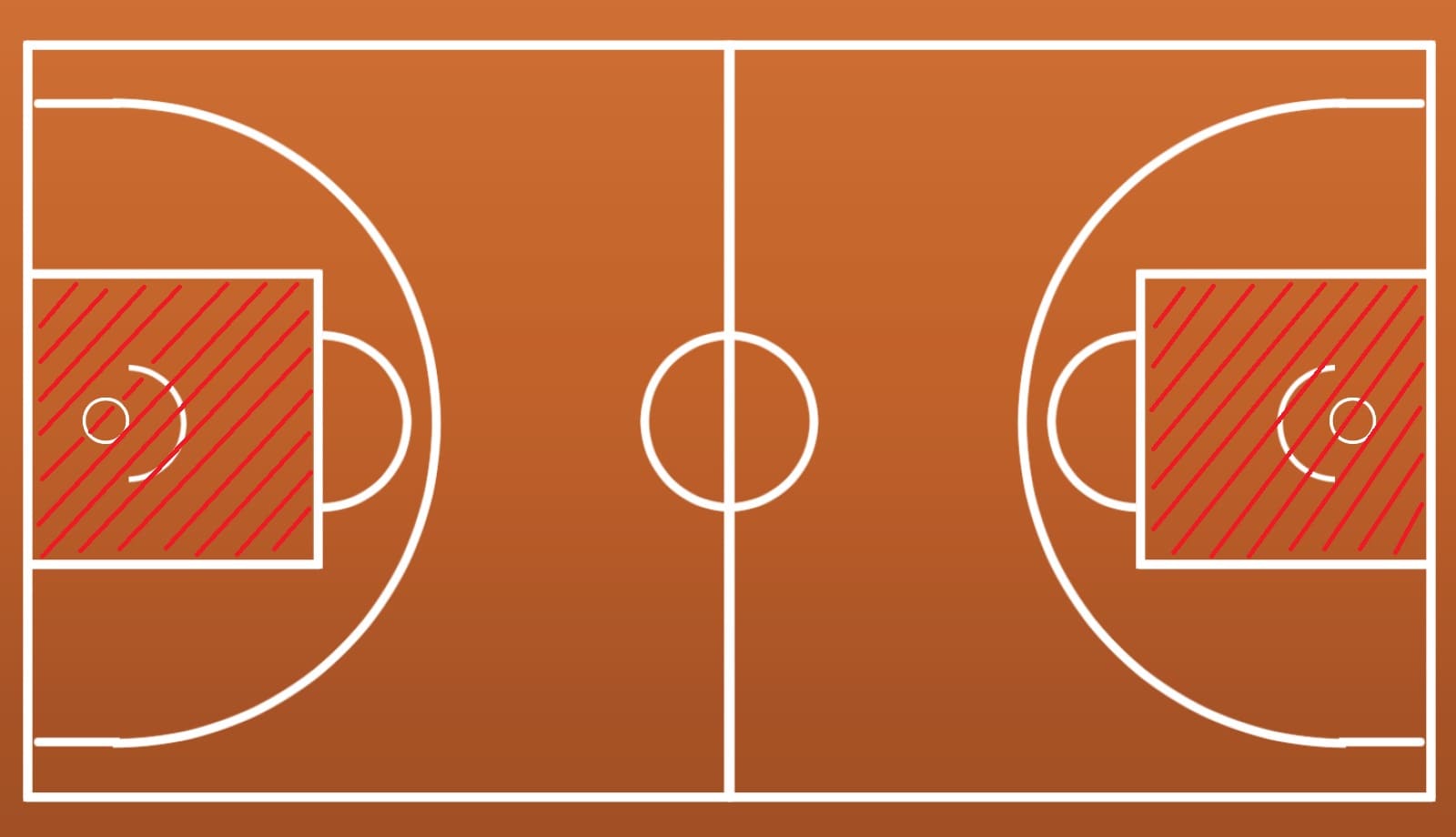

バスケットボールの試合を観戦していると、ゴール下の四角い塗りつぶされたエリア――「ペイントエリア」という言葉を耳にすることがあります。

このペイントエリアは、得点チャンスが多く、攻防が最も激しく展開される場所であり、バスケットボールの戦術やルールを理解する上で欠かせない重要なエリアです。

また、ルールの適用や反則が集中しやすいことから、選手にとっても非常に神経を使うエリアとなっています。

今回は、ペイントエリアの基本的な定義から、適用されるルール、戦術、観戦の見どころ、さらにはミニバスや3×3における違いまで、幅広く詳しく解説していきます。

初心者から経験者まで、ペイントエリアの理解を深めたい方にとって役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

ペイントエリアとは?

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 位置 | ゴールを中心とし、フリースローラインとバスケットの間 |

| サイズ(FIBA) | 幅4.9m × 高さ5.8m(フリースローラインまで) |

| 特徴 | 長方形のエリアで、塗装されていたことが「paint」の由来 |

ペイントエリアとは、バスケットボールのコート内で、ゴール付近の矩形に囲まれた特定のゾーンを指します。

英語では「paint」や「key」とも呼ばれ、試合中に最もプレーが集中する重要なエリアのひとつです。

特にリバウンドやポストプレー、ドライブインなど、得点に直結する場面で頻繁に使われ、選手間の接触や攻防が激しくなる場所でもあります。

💡かつては実際に色が塗られていたため「ペイントエリア」と呼ばれるようになりました。現在はライン表示だけのこともありますが、名称はそのまま残っています。

ペイントエリアで適用される主なルール

ペイントエリアには、他のエリアとは異なる独自のルールが適用されるため、バスケットボールの中でも特に戦術や判断が問われる場所です。

ここでは、ペイントエリアに関連する主要なルールを整理し、それぞれが試合展開に与える影響を解説します。

適用される主なルール一覧

以下のルールは、試合のテンポや選手の動き方に大きく影響を与えるため、プレイヤーも観客もその仕組みを理解しておくことが重要です。

| ルール名 | 内容 | 該当シーン |

|---|---|---|

| オフェンス3秒ルール | 攻撃側の選手が相手ペイント内に3秒以上留まると反則になる | ポジション争い中、パス待ち時 |

| ディフェンス3秒ルール(NBAのみ) | ディフェンスが無目的にペイント内に3秒以上いることを禁止 | NBAでゾーンディフェンスを制限するためのルール |

| ノーチャージエリアルール | ゴール下の特定エリア内での接触はオフェンスチャージにならない | ドライブ時の接触プレー |

| ゴールテンディング | シュート中のボールがリングより上にあるときに触れると反則 | ブロックのタイミングが遅れたとき |

ペイントエリアの攻防と現代戦術・観戦のポイント

ペイントエリアでは、ゴールに近い距離ゆえに最も激しい攻防が繰り広げられます。

現代のバスケットボールでは、ペイント内の攻略がチームの得点効率を大きく左右する要素になっており、戦術的にも観戦上の見どころとしても重要なエリアです。

ペイントアタックの意義

「ペイントアタック」とは、ボールを持った選手がドリブルで制限区域に切り込んでいくプレーです。

このプレーによってディフェンスを引きつけ、外のシューターへのパス(キックアウト)や自らのシュートチャンスを作ることができます。

ペイントアタックの目的は以下になります。

- 高確率なゴール下得点を狙う

- ディフェンスを収縮させてスペースを生む

- ファウルを誘発し、フリースローにつなげる

ディフェンス戦術との駆け引き

ペイントを守る側は、ヘルプディフェンスやリムプロテクション(ゴール下の守備専門)を用いて対応します。

このエリアでの守備は、タイミングや連携が勝負を分けます。

守備側の注目ポイントとして以下をあげます。

- ヘルプの速さとポジショニング

- ブロックとリバウンドの連携

- ノーチャージエリア内の対応の判断

観戦ポイント

ペイントエリアの攻防を見ることで、戦術や選手のスキルがより鮮明に浮かび上がり、観戦の醍醐味が倍増します。

ドリブルの切れ込みとその後の展開に注目

ディフェンスの寄せとリム守備の動き

最後の一歩でのスペースの作り方やパス判断

3秒ルールとノーチャージエリアの違いと役割

「3秒ルール」と「ノーチャージエリア」は、どちらもペイントエリアに関わる重要なルールですが、目的も適用場面も異なります。

ここでは両者の違いを明確にし、それぞれがどのような役割を担っているのかを解説します。

3秒ルールの基本

オフェンス3秒ルールは、攻撃側の選手が相手ペイント内に連続して3秒以上滞在することを禁じるルールです。

試合の流動性を保つために設けられており、ポジションを固定して得点チャンスを独占するのを防ぎます。

以下のような例があります。

- パス待ちでペイント内に立ち続けている

- スクリーンのために居座っている

- これらのケースは3秒ルール違反となります。

ノーチャージエリアの概要

ノーチャージセミサークルとは、リング真下に描かれた半径1.25mの円内のことです。

ここではディフェンスが静止していても、オフェンスがぶつかってきた場合にチャージング(攻撃ファウル)を取ることができません。

ノーチャージセミサークルの目的は以下です。

- 過度な身体接触による負傷を防ぐ

- ダイブ的なチャージ取りを抑制

比較表

これらを正しく理解することで、プレー判断や観戦中の納得度が大きく変わります。

| 項目 | 3秒ルール | ノーチャージエリア |

| 適用対象 | オフェンス選手 | ディフェンス選手 |

| 内容 | ペイント内の3秒以上滞在禁止 | セミサークル内ではチャージが取れない |

| 目的 | 攻撃の停滞を防ぐ | 安全性の確保と正当な守備の促進 |

ペイントエリアにおける反則の種類と注意点

ペイントエリアは、得点が集中しやすい一方で、反則も多発するエリアです。

選手同士の接触が多く、判断がシビアなため、反則を回避するための理解が不可欠です。

よくある反則とその特徴

ペイントエリアで、よくある反則をまとめてみました。

| 反則名 | 起こるシチュエーション | 主な原因 |

| 3秒バイオレーション | ペイントに立ち続けている | 動きを止めてしまう意識不足 |

| チャージング | ドライブ中に守備に接触 | スピード調整や視野の欠如 |

| リーチインファウル | ボールを奪いに手を出す | タイミングのズレ |

| ゴールテンディング | ボールが下降中のブロック | ブロックのタイミングミス |

反則を避けるためのポイント

ペイント内での反則は試合の流れを大きく変えるため、選手にとっても観客にとっても注目すべきポイントとなります。

- 継続的に動く意識を持つ(ポストプレー中など)

- ドライブ時は相手の位置を把握(チャージ回避)

- 無理な手出しを避け、足で守るディフェンスを意識

- ブロックのタイミングを映像で学ぶ

ミニバスや3×3におけるペイントエリアの違い

バスケットボールは、年齢や形式によってルールやコートの仕様が異なります。

ミニバスや3×3バスケでは、ペイントエリアの大きさや適用ルールにも違いがあり、競技特性を理解することが重要です。

ミニバス(小学生カテゴリー)

ミニバスでは、基礎技術の習得とルール理解が目的のため、ペイントエリアの運用も柔軟なケースがあります。

- コートが全体的に小さく、制限区域もコンパクト

- 3秒ルールが厳密に取られないこともある(指導目的が中心)

- 安全性を重視したファウル判定が多い

3×3バスケットボール

3×3では、ペイントアタックが成功すればすぐに得点が入り、守備側は一瞬の判断で対応しなければなりません。

ペイントのスペース管理が勝敗を分ける大きな要素となっています。

- ハーフコートで行う競技形式

- ペイント内は「キーエリア」と呼ばれ、ゴール下での攻防が中心

- 12秒ショットクロックにより、素早いペイントアタックが多発

まとめ

ペイントエリアは、単なる得点ゾーンではなく、バスケットボールにおける戦術の中心であり、数多くのルールや判断が絡む非常に重要なエリアです。

攻める側は「いかにこのエリアを攻略するか」、守る側は「いかにこのエリアを死守するか」という駆け引きが絶えず行われています。

さらに、3秒ルールやノーチャージエリアのような特殊ルールが適用されることで、選手の動きや判断に大きな影響を与える場でもあります。

ミニバスや3×3といったカテゴリでも仕様や役割に違いがあるため、それぞれのルールを理解しておくことで、より深い観戦やプレーにつながるでしょう。

ペイントエリアを制する者が試合を制すると言っても過言ではありません。

戦術・ルール・戦いの意図を知ることで、バスケットボールの奥深さをより実感できるはずです。