バスケットボールのルールには、プレー中の接触を判断するための繊細な基準がいくつも存在します。

その中でも特に重要でありながら、難解とされるのが「シリンダー」という概念です。

「シリンダーって何?」「どういうときにファウルになるの?」と感じたことはありませんか?

実はこの見えない空間のルールを理解することが、ファウルを減らし、安全かつ効果的なプレーにつながります。

今回はJBA(日本バスケットボール協会)の公式ルールに基づいて、シリンダーの定義や適用範囲、ファウルとの関係、ディフェンス・オフェンスそれぞれの注意点について、わかりやすく解説します。

バスケにおける「シリンダー」とは?

シリンダーとは、バスケットボールのルールにおいて、選手が自然に動作できる「自分の空間」を指す言葉です。

試合中の接触プレーにおいて「どちらの選手が正当な動きをしていたのか」を判断するための基準となり、ファウルかどうかを見極める重要な要素となります。

例えば、ディフェンスの選手が自分のシリンダー内でまっすぐ手を上げていたにもかかわらず、オフェンスの選手がその腕にぶつかった場合、ファウルはオフェンス側に科される可能性があります。

このように、選手一人ひとりに与えられた“見えない空間”を尊重し合うことが、バスケットボールの接触ルールの土台となっているのです。

シリンダーの定義と範囲

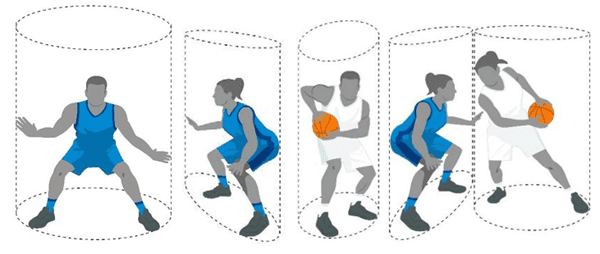

シリンダーの範囲は、JBA(日本バスケットボール協会)のルールブックで明確に定義されており、選手が自然な動作を行うために確保された空間を筒状(=シリンダー)としてとらえています。

以下は、その範囲を具体的に説明した内容です。

シリンダーの構成要素

出典:http://www.japanbasketball.jp/files/referee/rule/2024rule.pdf

肩幅程度に立った状態から、真上に手を挙げたときの“見えない筒”がシリンダーです。

この空間内での動作は、プレーヤーに認められた正当な権利とされており、その空間を越えて相手に接触した場合はファウルが成立する可能性が高まります。

- 正面:両手のひらの位置まで(肘を軽く曲げ、前腕と手を上げた状態)

- 背面:お尻の後方まで

- 側面:腕と脚の外側を基準とした幅

- 垂直方向:選手がまっすぐにジャンプしたときの頭上までの空間

シリンダーとファウルの関係

バスケットボールでは、接触プレーが多く発生するスポーツであるため、ファウルかどうかを判断する明確な基準が必要です。

その判断の一つが「どちらの選手がシリンダーを守っていたか」という点です。

シリンダーを超えた接触はファウルの対象に

プレーヤーは、自分のシリンダー内で行動している限り、接触が起きても原則としてファウルにはなりません。

しかし、自分のシリンダーを超えて腕や足を出した状態で相手に触れた場合、それはファウルの原因となります。

たとえば以下のようなケースでは、どちらにファウルが適用されるかが明確に分かれます。

- ディフェンスがシリンダー内で手を上げている → 正当なプレー

- オフェンスが腕を突き出して当てにいく → オフェンスファウル(チャージング)

- ディフェンスが身体を前に出して相手に触れる → ディフェンスファウル(ブロッキング)

「どちらが正当に自分の空間を使っていたか」がファウルの責任を判断する基準となっています。

ディフェンス側のシリンダー:正当な守備の条件とは?

ディフェンスの選手にとって、シリンダーのルールは非常に重要です。

自分のシリンダーを維持したまま守っていれば、接触があってもファウルを取られることは基本的にありません。

正当な防御姿勢(リーガルガーディングポジション)

以下のような姿勢を保っていれば、ルール上「正当な守備」とみなされます。

- 両足が床に接地している(最初の姿勢)

- 両手が上に挙がっており、シリンダーの範囲内に収まっている

- 相手に正対している(正面を向いている)

よくある誤解:「ぶつかったらディフェンスのファウル」ではない

接触が起きた場合でも、「どちらがシリンダーを逸脱したか」に注目する必要があります。

ディフェンスがまっすぐ上に跳んでいても、オフェンスが無理に突っ込めばオフェンス側にファウルが宣告されるのです。

オフェンス側のシリンダー:突き出しや腕の使い方に注意

オフェンスの選手にも、当然ながらシリンダーが存在します。

そしてこの空間を超えた動作、特に腕・肘・脚の使い方には注意が必要です。

攻撃側に課せられる責任

オフェンスの選手も、自分のシリンダーを越えて接触を引き起こせばファウルの責任を問われます。

特に腕や脚を使った攻撃的な動作は、進行妨害やチャージングなどの反則に繋がるため注意が必要です。

- 自分のシリンダーを越えて肘や腕を押し出す

- シュート時に足を横に広げ、ディフェンスと接触

- ドライブ時に肩や腰で相手を押しのける

特に注意したいプレーの例

ここでは、実際の試合で起こりやすい「シリンダー逸脱による反則例」を紹介します。

無意識のうちにファウルになりやすいプレーを知っておくことで、安全で効果的なプレーが可能になります。

- シュートフェイク後に脚を横に出して接触した場合(スリーポイント時によくある)

- ピボット時に肘が相手の顔に当たった

- ドリブル中に腕でディフェンスを押さえた

こうしたプレーでは、自分の空間を保ったまま動けているかどうかがファウルか否かの判断基準となります。

まとめ

バスケにおける「シリンダー」のルールは、一見すると難解ですが、正しく理解すればファウルの防止やプレーの質向上につながる非常に重要な考え方です。

自分のシリンダーを保って守る、相手のシリンダーを侵害しない、という意識を持つことで、接触プレーを最小限に抑え、よりフェアで安全なゲームが実現します。

選手はもちろん、指導者や観戦する側にとっても、このルールを理解することは試合の見方や評価にも大きく役立つでしょう。

シリンダーの概念をしっかり身につけて、バスケをさらに深く楽しんでください。